ふるさと納税の始め方をできるだけ分かりやすく解説!

- ふるさと納税始めてみたいけど申請がちゃんとできるか不安

- 少しでもオトクにふるさと納税を始めたい

このような悩みを抱えているうちにふるさと納税を始めるのを、だんだん後回しにしていませんか?

ふるさと納税をすることによって

- 豪華な返礼品がもらえる

- 応援したい地域とのつながり

- 節約にもつながる

などのメリットがあり「やらない理由がない!」といい切れるくらいお得な制度なので、申請を後回しにしておくのは少しもったいないです。

今回の記事では「ふるさと納税の始め方」について詳しく解説していきたいと思います。

- ふるさと納税の始め方と申請手順

- ふるさと納税の注意点

- オススメのふるさと納税サイト

これらの内容がこの記事を読めば分かります。

僕はふるさと納税の申請を毎年していますが、毎回迷うことなく申請できています。

「ふるさと納税が気になっているけど申請方法が分からない!」

という方はこの記事を見ながらサクッと始めてみましょう。

ふるさと納税のおさらい

最初に「ふるさと納税」という制度について軽くおさらいしておきましょう。

ふるさと納税とは好きな自治体を選択して寄付をすることで次の年の税金が控除される制度のことです。

簡単に言うと「住民税の先払い」ということになります。

しかもただ住民税を先払いするだけではなく「寄付額の30%相当の返礼品」が「自己負担額2,000円」でもらえてしまうのがふるさと納税の最大のメリット。

- 50,000円 寄付 → 48,000円 が翌年の住民税から控除される!

- 50,000円 − 48,000円 = 2,000円 ← 自己負担額

- さらに寄付額の30%相当の返礼品がもらえる!

- 15,000円 相当分の返礼品

- つまり 48,000円 + 15,000円 で 63,000円分 のリターン!

返礼品は、

- 日用品

- 伝統の工芸品

- 地域のおいしい食材

などなど様々な種類が用意されており「これが納税するだけでもらえるのか!」と驚くような商品ばかりです。

ふるさと納税を始めるための3ステップ

各ふるさと納税サイトで簡単に計算することができます。

自分の目的に合った自治体に寄付をしましょう。

もちろん返礼品の魅力だけで選ぶのもOK。

「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類の申請方法があるので自分に合った方法を決めよう!

大きく分けるとこのような手順になります。

ここからは更に詳しく解説していきます。

① 控除上限額を計算する

ふるさと納税で控除される金額には上限があり「年収」「家族構成」「お住いの地域」などによって計算することができます。

控除上限額を超えた分のお金は控除されないので気をつけましょう。

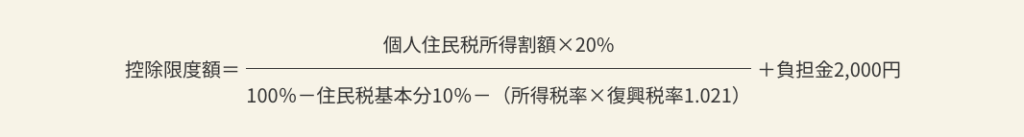

控除上限額の計算式はこちら↓

特に覚えなくても問題ありませんが参考までに。

実際の計算は各ふるさと納税サイトが、項目を入力するだけで簡単にシミュレーションしてくれるので安心してください。

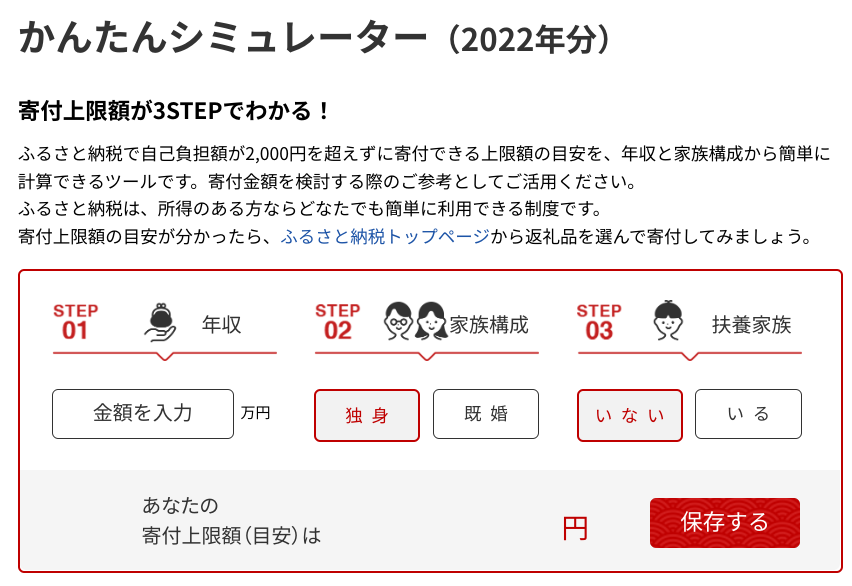

試しに「楽天ふるさと納税」での計算のやり方を見てみましょう。

楽天ふるさと納税のトップ画面右上の「簡単シミュレーター」をクリックします。

以下のような画面になりますね。

この画面になったらあとは

- 自分の年収

- 家族構成

- 扶養家族

を入力していくと上限額を計算してくれます。

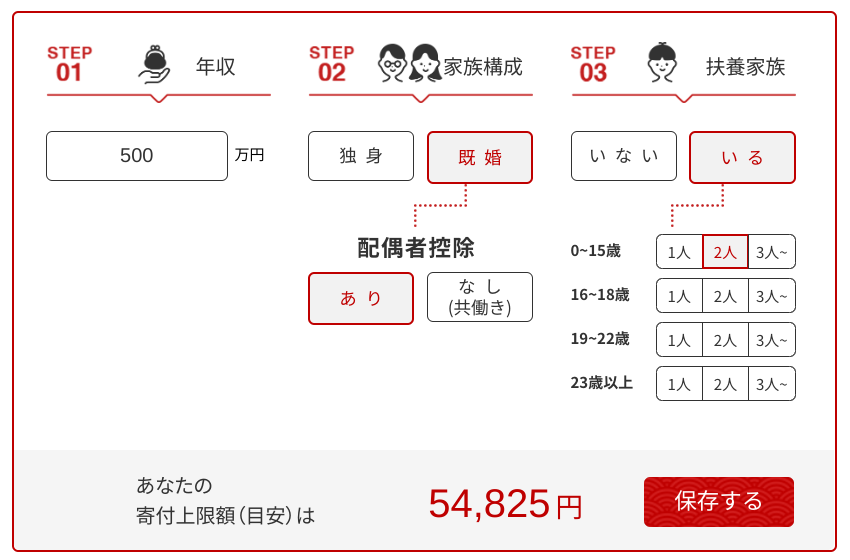

試しに「年収500万円・既婚(配偶者控除あり)・子供2人」で計算してみます。

この条件だと「54,825円」が上限額になります。

この金額以上は控除されないので必ず寄付上限額を超えないように気をつけましょう。

② 自治体に寄付をする

控除上限額を計算したらいよいよ寄付する自治体を選んでいきます。

ここがふるさと納税の醍醐味であり、一番楽しい部分になります。

- 美味しいお肉・魚介・果物などの食材

- ティシュペーパーや洗濯用洗剤などの日用品

- 地域限定の伝統工芸品

などなどここには書ききれないくらい様々な商品があります。

返礼品の数が多いので選ぶのに迷ってしまいますよね。

- ふるさと納税を「節約」のために使いたいならトイレットペーパー等の日用品

- ふるさと納税で「贅沢」をしたいなら普段買わないような美味しい食材

こんな感じのルールを決めておくと少し選びやすくなるかと思います。

ちなみに僕は「贅沢」一択です。笑

控除上限額以内なら贅沢してもマイナスにはならないので、普段は買わない豪華な食材を選んでみるのもありですよね!

③ 控除手続きをする

ここまで来たらあとは控除手続きをするだけでふるさと納税が完了します。

控除手続きは「確定申告」をするか、「ワンストップ特例制度」を利用するかの2択になります。

- 確定申告をしなくても控除が受けられる制度

- 一年間(1月~12月)でふるさと納税の寄附先が5自治体以内の場合に利用可能

- 申請書に必要書類のコピーを貼り付けて送付するだけなので簡単

普段確定申告をしない会社員の方はワンストップ特例制度のほうが簡単なのでオススメです。

逆に確定申告が必要な場合は以下の通り。

- 一年間(1月~12月)でふるさと納税の寄附先が6自治体以上である

- 医療費控除や住宅ローン控除(初回のみ)を受ける場合

- ワンストップ特例制度の申請書の送付が期限までに間に合わない

このような場合には確定申告が必要になります。

ふだんから確定申告をしている個人事業主の方なら簡単ですが、そうじゃないのならワンストップ特例制度を利用するのが無難です。

ワンストップ特例制度の具体的な申請方法はこの次で解説します。

以上がふるさと納税の大まかな流れになります。

ふるさと納税をおこなった翌年の6月以降に控除され、会社員の方はて配布される住民税決定通知書にて確認ができます。

あとは返礼品をワクワクしながら待ちましょう。

ワンストップ特例制度の申請手順4ステップ!

2種類の申請方法があると解説しましたが、ここでは「ワンストップ特例制度」の具体的なやり方を解説していきます。

ワンストップ特例制度は確定申告をしなくても控除が受けられる制度のことで、普段確定申告をしない会社員にはオススメの申請方法です。

申請の手順は以下の通り↓

以上がワンストップ特例制度の大まかな手順になります。

ここからさらに詳しく解説します。

① 寄附の際に制度利用の申し出を行う

寄付先に「ワンストップ特例制度を利用します」と申告する必要があります。

といってもそこまで難しいことはなく返礼品の選択時に「ワンストップ特例制度を利用する」の項目にチェックを入れるだけで「特例申請書」が届きます。

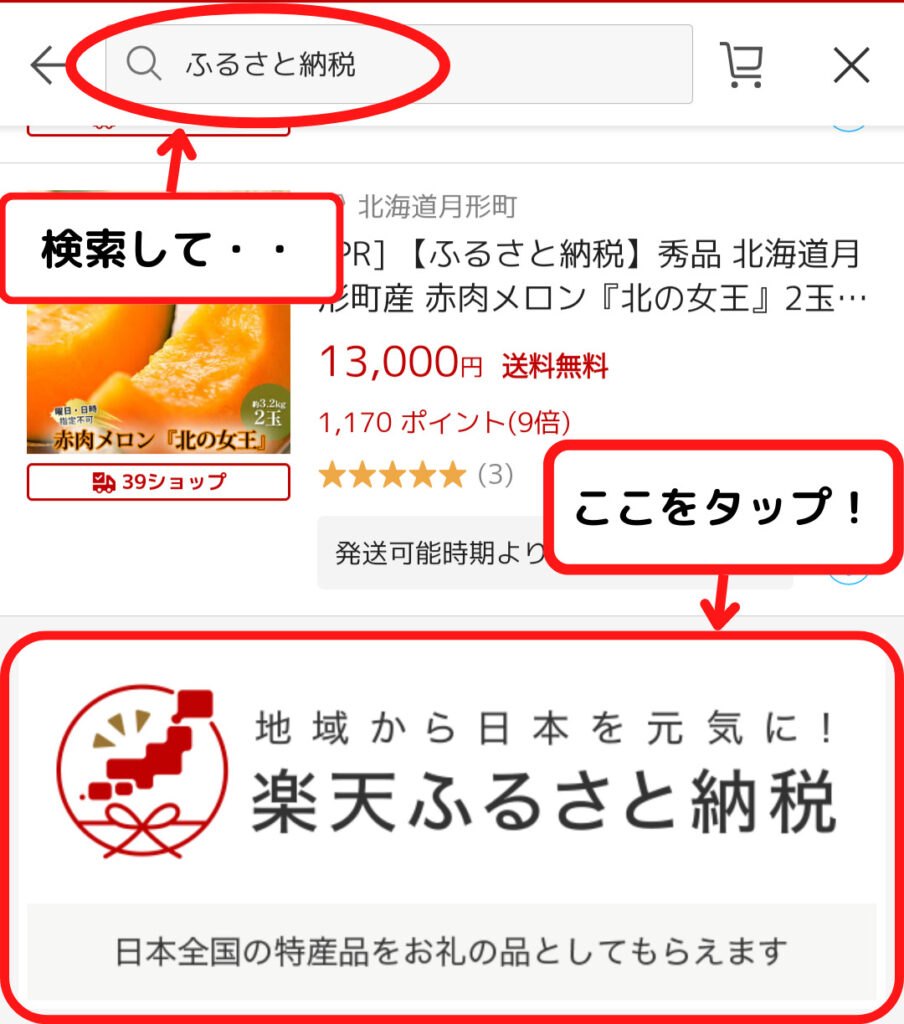

楽天ふるさと納税を例にして見てみましょう。

まず楽天市場のスマホアプリからふるさと納税のページを開きます。

普通に商品を検索するように「ふるさと納税」と入れて検索すると出てきます。

するとふるさと納税のトップページが出てきますのでそこからお好きな返礼品を選びます。

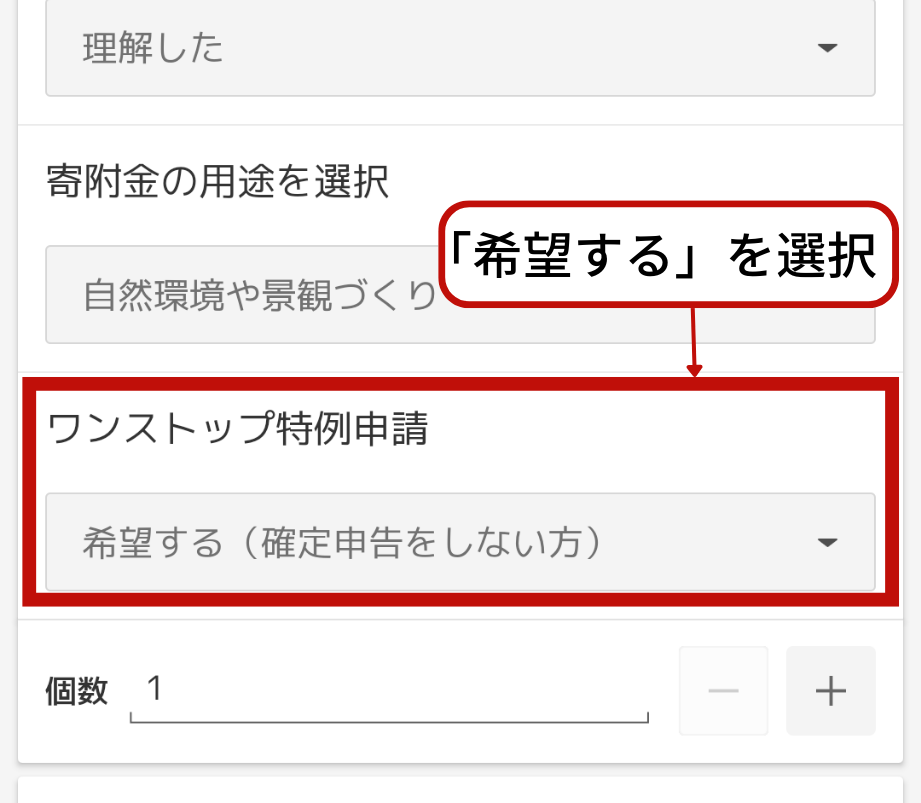

返礼品のページを下にスクロールしていくと、「ワンストップ特例制度を希望するかどうか」選択する欄があるので「希望する」を選択します。

コレでワンストップ特例制度の申告が完了し、自治体から「ワンストップ特例申請書」が送られてきます。

② 特例申請書の記入&その他の書類を準備する

ワンストップ特例申請書が届いたら必要事項を記入をしていきましょう。

そこまで難しい項目はありません。

住所や電話番号、生年月日などを記入します。

マイナンバーを記入するところもあるのでマイナンバーカード又は通知カードを手元に用意しておくとスムーズになります。

マイナンバーカードがあるとふるさと納税の申請ががかなり楽になります。

まだマイナンバーカードの発行をしていない方はいい機会だと思って発行することをオススメします。

今なら2万円分のマイナポイントが付与されるキャンペーンもやっています。

次は「申告の特例の適用に関する事項」というところに2箇所チェックをつけます。

①地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者である

→確定申告をしない人はチェック

②地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である

→寄付した自治体が5以下の方はチェック

難しい文章が並んでいますが↑のような意味なので特に気にせずチェックしていきましょう。

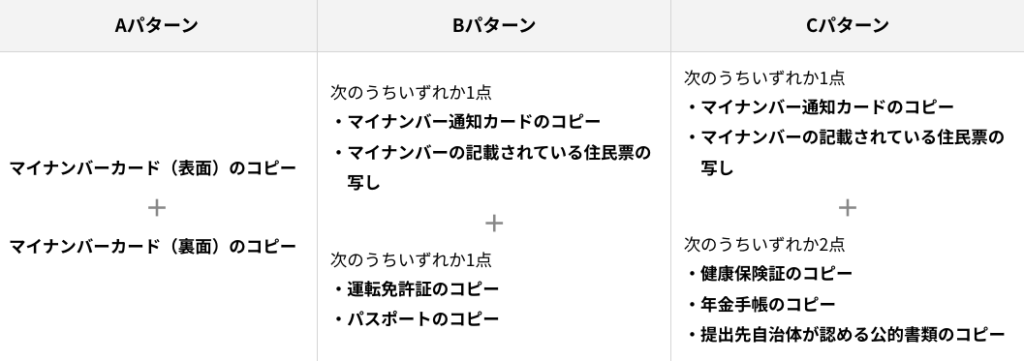

③ その他の書類の準備

その他の書類とは

- 個人番号(マイナンバー)が分かる書類

- 本人確認書類

この2種類の書類のコピーが必要になります。

提出パターンが3種類あるので見てみましょう。

Aパターンはマイナンバーカードのコピーだけで済むので一番簡単です。

これらの組み合わせの中から自分が用意できる書類のコピーを取り、申請書に貼り付けましょう。

④ 用意した書類を寄附先の自治体に郵送する

次で最後です。

ここまで用意した書類を各自治体に郵送しましょう。

郵送と言っても封筒や切手を用意する必要はありません。

特例申請書と一緒に返信用の封筒(切手不要)が送られてくるので、それに入れてポストに投函するでけで申請は完了です。

中には自分で折りたたんで封筒を作る用紙が入ってるパターンがあるので、のりや粘着テープなどがあると便利です。

これにてワンストップ特例制度の申請は終了です。お疲れさまでした。

少し面倒かもしれませんがコレをするだけで「寄付額の30%程度のリターン」を受け取ることができます。

圧倒的にお得に納税することができるので頑張ってやってみましょう!

ふるさと納税の注意点

ふるさと納税はお得な制度ですがもちろん注意点もあります。

メリットだけではなくデメリットも理解しておきましょう。

控除の上限額を超えると損

最初に計算する「控除上限額」は超えないように気をつけましょう。

上限額をこえて寄付した分は控除の対象にならないので損することになってしまいます。

各ふるさと納税サイトのシミュレーターを活用して上限額を把握しておきましょう。

一時的に出費が増える

ふるさと納税の税金の控除が受けられるのは寄付した年の翌年になります。

ワンストップ特例制度を利用すると、翌年の6月から翌々年5月にかけて毎月納める住民税が少しずつ控除される仕組みになっています。

すぐにお金が戻ってくるわけではないので手元にお金の余裕がない方は無理してやらないほうがいいかもしれません。

節税にはならない

「ふるさと納税は節税になる」というのはよくある勘違いです。

ふるさと納税は簡単に言うと住民税の前払いをしているだけなので支払い自体が減るわけではありません。

節税というわけではありませんが返礼品がもらえるのでお得なことは間違いないですね。

オススメのふるさと納税サイト3選

ここからはオススメのふるさと納税サイトを厳選して3つ紹介していきます。

ふるさと納税を行う際の参考にしてみてください。

以下のポイントに注目して選考しました。

- 掲載自治体の多さ

- 掲載自治体が多いほど返礼品の数も多くなるので選ぶのが楽しくなります。

- ポイント還元率

- ポイントを活用するとふるさと納税が更にお得になります。

- サイトの使いやすさ

- あまり複雑すぎないサイトを選んでいます。

- 楽天ふるさと納税

- ふるなび

- ふるさとチョイス

楽天ふるさと納税

一番オススメなのが「楽天ふるさと納税」です。

楽天会員なら新規登録する必要がないのですぐにふるさと納税を始めることができます。

キャンペーンが開催されている時期に寄付をすることによってポイント倍率が上がり、最大で30%のポイント還元を受けることができます。

- お買い物マラソン・楽天スーパーセール

- 5と0のつく日はポイント+2倍

- 勝ったら倍(楽天がスポンサーのスポーツチームの勝敗に応じてポイント倍率UP)

上記のキャンペーンは比較的参加しやすいので積極的に狙っていきましょう。

お買い物マラソン・楽天スーパーセールは期間中に買い物をしたショップの数ごとにポイント倍率が上がるキャンペーンです。(最大で+10倍)

ふるさと納税だけでなく普通の買い物と併用すると更にポイントが溜まりやすくなるのでぜひ利用しましょう。

楽天ふるさと納税をするなら「楽天カード」を作ろう

楽天ふるさと納税を利用する方は楽天カードをを利用することをオススメします。

楽天カードを利用することでなにもしなくてもポイント倍率が3倍になり更にポイントが溜まりやすくなります。

- 永年年会費無料

- 楽天市場でのポイント倍率3倍

- 楽天ポイントがザクザク貯まる

楽天カードをうまく活用することによって年間5万ポイントくらいなら余裕でもらえます。

楽天市場をよく利用する方で楽天ふるさと納税の利用を考えている方は作っておくことをオススメします。

ふるなび

「ふるなび」はふるなびコインというポイントが最大20%付与されます。

そのふるなびコインをアマゾンギフト券に交換できるのが最大の魅力です。

- キャンペーンに事前エントリーして寄付で+8倍

- キャンペーンに事前エントリー&クレジットカード決済又はアプリ決済で最大+12倍

- 楽天ポイント

- PayPayポイント

- dポイント

に交換することも可能なので使い勝手は良いです。

レビューや特集記事などのコンテンツも充実しているので返礼品選びの参考になります。

ふるなびは家電系の返礼品が多い!

ふるなびは家電系の返礼品が他のサイトよりも充実しています。

家電の返礼品をもらうための寄付額は少し高額にはなりますが、家電を実質2000円で手に入れることができるのはお得ですよね。

家電系の返礼品が気になる方にはオススメのサイトになります。

ふるさとチョイス

掲載自治体数・返礼品数共にNo.1なのが「ふるさとチョイス」の特徴です。

ポイント還元がないのがデメリットではありますが、ふるさとチョイス限定の返礼品が1万点以上もあり他では見られない返礼品が多数あります。

ふるさとチョイスは独自「チョイスポイント」が利用できます。

チョイスポイントを利用することによって

- 返礼品選びを次の年に持ち越せる

- 焦って寄付しなくても良いので気楽

- ポイントを貯めておけば、さらに豪華な返礼品と交換できる

などのメリットがあります。

- 10000円を寄付すると10000ポイントが付与される

- そのポイントで返礼品と交換ができる

- ポイントは翌年に持ち越せるので来年分と合わせて利用可能

こんな感じのイメージです。

うまく活用すれば普通に寄付するより豪華な返礼品と交換ができます。

返礼品の組み合わせ機能が便利です!

個人的に便利な機能がホーム画面にあるオススメの返礼品を自動で組み合わせして紹介してくれる機能です。

他のサイトでもそうですが返礼品が多すぎて選ぶのに迷ってしまいますが、そんな時にこの機能を使うといろんな候補を提示してくれるので返礼品選びの参考になります。

ぜひ活用してみてください。

まとめ:ふるさと納税はメリットしかない!

今回は「ふるさと納税の始め方」について解説していきました。

ふるさと納税をうまく活用することによって様々な返礼品がほとんど無料でもらえるため、やらない理由が見つからないほどお得な制度です。

ふるさと納税が気になっているけどまだ始めていない方は、今回の記事を参考にしてぜひ始めてみましょう。